7月13日

第一天,我们“非常6+1”小组在教室完成了每日工作分配,关于我们之后的设计对象进行了激烈的讨论,对之后需要讨论的问题与进行了讨论与确定。在收集资料过程中,我们在多方浏览器、网站上进行了搜索,也关注到了许多专家、学者的论文,比如:翟羽佳的《海上漂浮旅馆设计研究》、晨风的《漂浮海上的未来城市》、程季泓的《漂浮居住景观形态规划设计研究》……

讨论一:确定海上漂浮结构为单一模式还是若干功能分区?并确定结构的基本主题和设计方向。

下面列举小组成员观点和想法

李科良:

温室效应导致的海平面上升使陆地面积缩小,而生态殡仪可以很好的适应这种情况。海葬作为一种生态殡仪,有以下几个好处:1.环保:海葬不会对土地造成污染,也不会占用大量土地资源,对环境的影响较小。2.节约成本:相比传统的土葬和火葬,海葬的费用相对较低,可以节约一定的经济成本。3.寄托哀思:海葬可以让家人在海边看着亲人的骨灰被洒向大海,感受到亲人的离去,也可以让亲人的灵魂得到自由。4.传统文化:海葬是中国传统文化的一部分,可以让人们更好地了解和传承中国传统文化。而海上殡仪馆有着保护环境,节约资源,缩小成本的优势,甚至可以利用海洋中的微生物来处理。也可以扩展为资源回收站之类的,处理生产生活中产生的废物供重复利用,符合物质与能量循环。

云欢敏:

根据对环境的影响,突出对环境的友好型,利用礁岛作为锚点,在近海大陆架建立海上城市,实例如澳大利亚的大堡礁,岛礁风景优美,且自成比较完整的生态圈,有丰富的海洋渔业资源,围绕大陆,建立海上酒店,以环境保护为理念。能源方面,可以结合潮汐能,太阳能,风能等,垃圾处理方面,多采用可降解材料,采用微生物分解或自然分解等方式,实现资源的循环使用。重点思考功能分区的布局和交通线的设计,尽量以凭借的建造方式完成装配步骤。

祝昌熠:

名称为海上漂浮酒店,功能定位是度假旅游、休闲娱乐。设计理念:包含多个功能区,提供休闲娱乐活动服务,如室内外泳池、健身房、休闲中心等,顺应可持续发展理念,遵循低能耗、零污染原则,利用太阳能、风能、潮汐能等自然能源为酒店运行提供能源动力。在酒店中心大厅可以布置绿色植物景观,透明玻璃屋顶使得整个大厅通透明亮,观赏效果好。

刘峄:

浮动酒店,水下部分由特殊材料组成,然后由用混凝土连接水上结构,水下部分采用重量较重的混凝土,水上结构采用轻质结构,使整个结构可以漂浮在水面。水上部分分为两层,一层为住宿区域,有休息的房间和餐厅;另一层为娱乐区域,里面有棋牌室和游戏厅,可以给人们带来更舒适的体验。

玉鼎:

第一个想法,建造一个海上小城市,整体上是一个环形建筑物,分为不同的功能区,如生活区、娱乐区、生产区、医疗区等,不同的功能区由多个小单元体拼接而成。能源主要来源于:风能、太阳能、潮汐能等,同时在建筑物中心设置一个自循环系统。第二个想法,建造一个海上酒店,整体上是一个海星形的多层建筑物,该建筑物主要分为三个区域:住宿区、娱乐区、饮食区。第三个想法,建造一个形似水母的小城市,其分为不同的功能区;但特别的是会设计类似水母触须的垂直交通系统,在这些触须上面设置一些圆形的房间供人住宿以及观赏海下风景。

沈锗聪:

我计划设计一个由多部分组合而成的,外形为“太极八卦”的海上漂浮结构。在“太极区”主要布设一些中心重要建筑还有居住区、主要生活区等等。在“八卦区”可以布设一些附属建筑,供人们休闲娱乐等;其也承担着码头等功能。“卦”与“卦”之间存在一些空隙,可以作为海洋牧场,为海上的人们提供食物。在注重海面上方设计的同时,我们也要关注一下海面以下的部分,海上漂浮结构靠浮力漂浮,其海面下的体积也是非常大的,可以做成一些观景房、水族馆等,让人们看到海下的景色。

刘易胜:

将建筑分成几个部分,然后每个部分设计连接部位,各部分可以多种组合方式,不同组合方式可以有不同效果。

总结,小组最终选定多功能的度假村进行详细思考和设计。

讨论二:确定度假村需要思考的分项功能。

下面列举小组成员观点

住(酒店住宿)、食物、农牧场(人工授粉)、医院、交通(观光小白车或步道)、直升机及机场、跳伞、游乐场、过山车、潜水、冲浪、钓鱼、海滨浴场、环岛、缆车、海底观景道路、海面下住宿、观光、海礁、阻尼器等。

讨论三:讨论选择半漂浮式建筑还是全漂浮式建筑

小组选定全漂浮式城市,应为半漂浮式城市目前应用较多,全漂浮式更多是理论模型,更符合创造性设计。

讨论四:之后需要讨论、收集的资料的侧重点。

1、漂浮结构内部空间构建绿色高效智能交通系统

2、人车分流的交通设计

3、绿色廊道设计

4、生态城市设计(可以参照 “海绵城市”)

5、装配式模块化设计

6、经济性和成本问题

7、承载力技术相关问题

……

心得体会:

李科良:

头脑风暴总能激发团队的新想法与新思考,每名组员都能提出自己独特的看法,甚至做到抛砖引玉,举一反三,在我看来是非常有效的激发思维的方法。

沈锗聪:

在今天的开课大会上与资料收集的过程中,极大地开拓了我的眼界,让我看到了,在气候变化、全球海平面上升的大背景下,人们都在干什么,21世纪“诺亚方舟”的构想,让我眼前一亮,也确实是我们现在需要去做的一件事。在方案选择与大方向选择的过程中,我们进行了激烈的讨论,也碰撞出了许多火花,最后确定下来,进行一个海上漂浮度假村的设计。对此,我们也有许多独到的想法,我相信我们一定可以圆满的完成设计!

玉鼎:今天是开课第一天,大家都充满激情,积极思考,提出很多创新的想法。我深受启发,也提出了自己的看法,收获满满。

刘易胜:

短学期的第一天过去了,我比较直观的的感受就是这个课题是很有挑战性的,同时也具有很好的现实意义,在全球变暖的背景下,这样的课题可以引发我们对环境安全的思考。

说到小组合作,只能说遇到合适的队友也蛮好的,虽然可能会有分歧,但是也会在讨论商量里面得到最好的选择,另外大家都有很好的想法,这让我们的研讨可以较好的进展。

云欢敏:

本次创造性设计课程的主题是要解决气候变化下城市建设的问题,题目本身具有一定难度,也比较新奇和科幻感,但通过老师的介绍和实际查找论文后发现,已经有相当多的人在研究这项问题并且也有了不少的实例,但全漂浮结构的城市大多还在理论模型阶段,我们想要圆满完成本次设计课程就必须要充分了解前沿的知识并且在此发挥自己的创造能力,争取做到方案的可行性。这些相当具有挑战性。

祝昌熠:

课程第一日,大家按照任务书安排各思其想,开展头脑风暴,通过网络查找海上漂浮结构相关资料,互相交流了各自的想法,有不同的设计对象思考,如度假酒店、海上小镇等,在交流中逐渐理解课程题目,并初步确立设计对象,收获满满。

刘峄:

今天对初步方案的讨论中,大家群情鼎沸,各抒己见,提出来很多具有创新性的方案,最后得出了切实可行的方案。我也从中受益良多,相信大家在接下来的日子都能密切合作,圆满完成任务!

7月14日

第二天,我们“非常6+1”小组对昨日的一些问题、以及列举的需要之后讨论的部分重点进行了更加细化的讨论,并搜集了相关资料,比如:谢景宜的《海洋漂浮城市概念设计及经济性分析》、栾道坤的《海上漂浮机场的结构设计》、王富强等人的《漂浮式海上风电关键技术与发展趋势》、刘军光的《厦门翔安海底隧道防水施工技术》、王雪强等人的《可移动式小型漂浮建筑设计研究》、王秋垒的《装配式VLFS基础的概念设计与水动力性能研究》……之后,我们也对海域位置选择、度假村的结构形式、建筑用材、功能分区等问题进行了激烈讨论。

讨论一:项目建设海域位置选取的基本要求和设想

海上漂浮度假村选址的基本要求与设想:

1. 潮汐:最高水位会影响海上漂浮旅馆的悬浮高度和锚绳长度,最低水位会影响海上漂浮旅馆的底座稳定性,选址首先要确定潮汐的常规范围,其次需要避开可能受潮汐频繁运动的区域;

2. 海浪:海上漂浮结构会在海浪的作用下产生上下颠簸现象,长期的摇晃可能影响海上漂浮旅馆的结构稳定,因此在选址时需要避免有大浪出没的区域,这在保障安全的同时也可以控制结构建造成本;

3. 海流:暖流上方的空气相对潮湿,寒流上方的空气相对干燥。寒流与暖流交汇时,形成海雾。海雾对于旅客观赏海洋景色会造成阻碍,同时湿润的海雾也会加快海上漂浮旅馆的结构腐蚀,提高维护费用。因此应该避开寒暖流交汇处;

4. 海风:海风作用在海洋建筑的上部结构,增大建筑的荷载,海风少的海域有利于整体结构稳定性。因此,不应选择大面积的开阔海域,应该以自然避风港为主,这样可以减少海风对结构的不利影响,同时节约防风的结构设计成本;

5. 气候:温度适宜,降水较多,提供淡水资源,海水盐度低,减少建筑腐蚀,阳光充足,平均日照时间长;水温不宜较低,避开冬季结冰海域;

6. 交通:海上交通便利,利于与陆地交通往来;

7. 地质:地质活动少,稳定,避开地震多发区域;

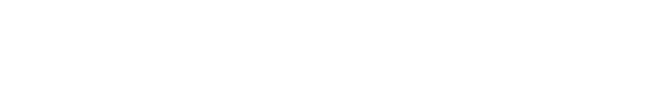

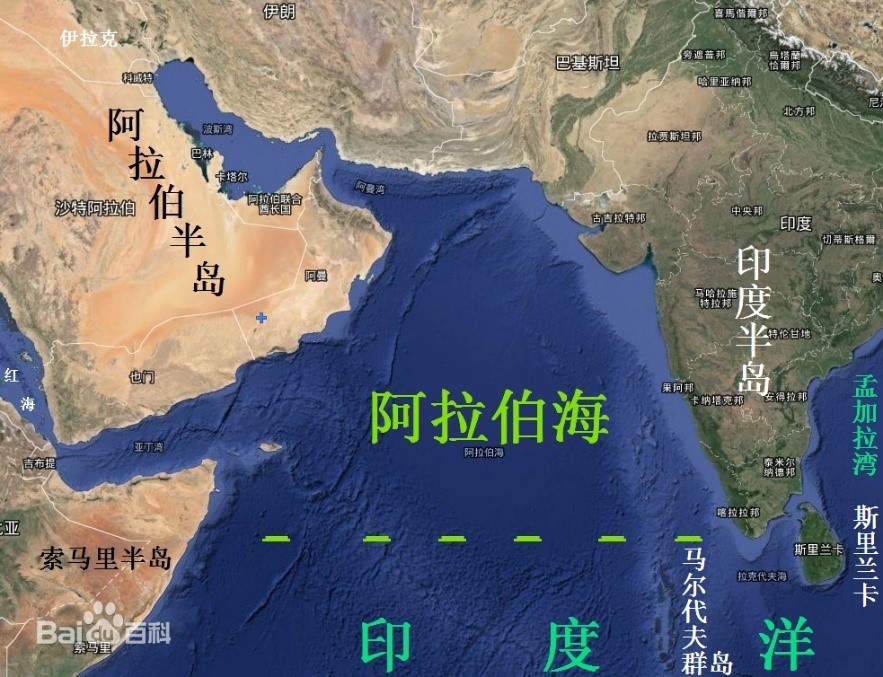

可供参考海域位置:马尔代夫附近海域,孟加拉湾,阿拉伯海,加勒比海,我国东海黄海;

赤道附近低纬度海域:马尔代夫附近海域,孟加拉湾,阿拉伯海

利:无台风,海洋灾害少,降水丰富,全年温度适宜,阳光充足,潮汐水位变化小,海浪小,单洋流为主,地质稳定;

弊:湿度大会加重腐蚀,增加了结构的维护和修复成本。此地区具有丰富的生物多样性,包括珊瑚礁和海洋生态系统,建造海上漂浮结构可能需要加大对当地生物多样性进行保护和管理成本投入;

中纬度大陆沿岸近海湾区:加勒比海,我国东海黄海,太平洋东部沿岸

利:海湾地区风小,受洋流影响小,地质稳定,降水分布均匀,阳光充足,距陆地近,交通便利。

弊:夏季受台风影响大,多暴风雨,海浪大,海洋灾害多发;通常属于温带或亚热带气候,具有明显的四季变化,夏季相对温暖,冬季较寒冷,气温变化较大;海浪较大,可能对航行和海上构筑物产生影响;

讨论二:发散性思考海上漂浮旅游度假村的结构形式、建筑用材、功能分区及可能的设计方法等。

下面列举小组成员观点和想法

李科良:

我的想法是在度假村的中心可以做一个具备发电与收集淡水等功能的一体化类花装置。花瓣为可动装置,边缘安装太阳能板用于发电,如遇下雨则覆盖太阳能板,利用更倾斜的角度将雨水收集到花朵中心并沿花茎向下运输(可以利用其重力势能),其经过处理通过花根供给全岛。但为了考虑高度带来的危险的话,也可以直接舍弃花茎。这样既处理了能源和淡水,又不失美观,甚至可以在其中建造电梯等设施用于游览风景,或与特色游览设施联动。度假村的周围则按照重要程度来布设设施。至于水下部分也可以做出类根结构用以收集海水或观赏海洋。

沈锗聪、云欢敏:

建立半独立式漂浮旅游度假村,度假村建立在固定海岛与周围的漂浮平台上,平台通过缆绳连接岛屿固定。平台外设置防浪设备,以抵御海啸冲击。平台底部装有大型涡轮机将波浪能转化为电能,地表覆盖人造珊瑚,构成了自循环的生态系统。度假村将设有中央酒店、商业区、娱乐区、农业区、牧业区、行政事务区等多个功能区,以保持其正常运转。设计方面,度假村将由一系列具有不同设计的互联平台组成,每个平台都将在可持续发展方面发挥特定作用。度假村中的所有建筑物都将以较低的高度建造,以最大程度地减少气候变化造成的损害。同时,将海面以下的空间也利用起来,采用一些透明玻璃,以构建海底观景房、水族馆等。

刘峄、刘易胜:

我们计划设计一个浮动酒店,整体分为浅水区和深水区。浅水区中间建一个大型的综合性商场,有购物、饮食、娱乐等功能。然后周围环着一排排的小型浮动房屋(两层左右),前面为住宿区,在住宿区四周设置有码头,有小型游艇和油轮,油轮可以搭载大量游客前往大海深处。在住宿区外设置有水上娱乐区域。在住宿区周围设置有独立的漂浮海景别墅,分为直接和码头通过浮桥相连和通过小型游艇前往两种。在深水区设置有潜水和钓鱼等功能,设施有一个海上休息平台,负责为前来游玩的游客提供过渡休息。

玉鼎:

该建筑为环形形状,中间处为一个兰花形状的建筑物,负责污水处理(其他区域产生的污水均运往该处)、海水净化、雨水收集等;围绕兰花建筑物,又依次分为生活区、种植及生产区、娱乐区、养殖及生产区、医疗区,各区域间以一环形道路连接;同时,各个建筑物的屋顶均设置太阳能板,以收集太阳能,在城市四周的海洋,设置风能和潮汐能收集装置。

总结,我们小组将综合各方案的优点与新颖之处,建立一个集旅游度假、节能减排、基础医疗、休闲购物等功能于一体的全独立式漂浮、自循环海上旅游度假村。

讨论三:海上漂浮旅游度假村的具体结构与用材的选用。

小组成员部分观点:

云欢敏:

我们可以采用装配式结构搭建海上漂浮旅游度假村,预制浮箱生产,浮箱海面装配,模块化组装模式,旅游度假村设计将每个功能单元独立为单独的漂浮空间,其间采用水下隧道和水面航行等多种交通方式联通。旅游度假村在项目建设的全寿命周期内采用现代化装配式模块化预制构件技术,最大限度地节约了资源。我们计划将城市空间设计立体化,分为浮箱上部人居空间和浮箱内部管廊与交通系统,对海上空间进行了更充分合理的利用。上部人居空间合理规划,打造宜居型生态旅游度假村;浮箱内部交通系统绿色高效,解决交通堵塞和尾气污染的通病;综合管廊系统悬吊于浮箱内顶部。浮箱结构的天然优势对雨水回收、储存、利用,改进传统排水系统,真正实现海绵城市功能;浮箱采用预制装配式混凝土构件,营造高品质、耗时短、低碳化、清洁生产的施工模式,落实绿色建造战略。

沈锗聪:

海上漂浮旅游度假村自身底部也可考虑借鉴U型船舱形式,这样可以减轻的浮岛的摇晃、抗击台风产生强大剧烈的冲击。而且建筑U型空间内部还能做成以观海景为主的观赏空间,达到空间的多重利用。并且我们尽量以U型空间单元体拼接的形式来搭建较大的建筑场所基础,利用几个浮动U型空间单元体组合成一个相对较大的U型空间单元体以支持整个场所。这样在一个单元体出现问题时,不至于影响整体。

玉鼎:

我们可以将海上漂浮旅游度假村设计成半潜式结构。半潜式模块的结构由支撑立柱将上部的建筑物和两个下浮体连接在一起,形成一个整体。在漂浮状态下,半潜式结构的下浮体和一部分立柱潜浸在水中,水线面为几个立柱的横截面,并且在水面与工作甲板之间留有满足要求的安全高度。这些特点使整个结构受波浪作用的影响小,具有稳定性高、作业水深大等优点。其中,半潜式 VLFS 因优良的水动力性能,一般应用于海况恶劣的深海海域。但半潜式 VLFS建造困难,造价昂贵,维护和维修费用较高。

对于材料:

塑料工程材料的化学性质比较稳定,具有相对优越的防腐蚀性能与抗压能力,可以作为漂浮建筑的底面界面,在高厚度的塑料材料与钢筋混泥土之间做固定凹槽基础,在钢筋混泥上的调配上,需要防止氯离子的腐蚀,所以应控制氯离子在调配钢筋混泥上时的比例。最好的管道运用材料应该属橡胶工程材料,它主要以良好的柔韧性、优异的抗腐蚀性与抗冲击性在海洋工程材料中脱颖而出。新型木纤维复合材料与木塑复合材料分别可用于漂浮居住建筑的表面材料。木塑复合材料是复合工程材料中的新型材料,它具有密度高、高强度防微生物危害、容易加工的优越性能,与普通的木材一样可以进行上漆、胶合钉、钻等成型的加工,形式上更具有多样化、坚固环保的特点。华盛顿大学的Karcn Woolcy 设计研究出仿生涂料,其原理是模能环保的防污涂料。其原理是模仿仿海豚的皮肤和外形组织而制成的,“仿生涂料’大大的减少了海洋微生物附着的数量,可作为建筑保护材料。

以上提出的四大块材料运用,并不是独立的使用材料方式。它们之间可以相互衔接与结合,比如漂浮建筑底面界面高度与厚度的塑料材料与橡胶结合使用.可以加强整体漂浮居住的抗冲击性与漂浮性。橡胶作为基体融合于其他材料,也能增强材料的使用寿命与造型形式,增加漂浮居住景观的创意造型形式。海上漂浮旅游度假村开发不可忽视海洋环境的特殊性,海洋开发工程技术上的运用材料要求远远严格于陆地开发需求。

7月15日

第三天,“非常6+1”小组对昨日的一些问题、以及列举的需要之后讨论的部分重点进行了更加细化的讨论,经过与老师的交流,小组发现了一些问题:项目缺乏创造性、项目内容不够完整、面向对象不够明确,可行性研究不够充分等。经过激烈地商讨,小组决定做出重大调整,将原本的海上度假村改变为“薪火·星火”海上栖居地,思路完全不同,我们将海上栖居地分为两大部分,核心区和外围区域,涉及到相关重要资源存储环境设计、外围区域功能分区设计、核心区结构与分区设计、能源和水资源利用设计、交通系统设计,由小组成员分工完成。

刘易胜:

潮汐能利用:在岛屿底部中放置多个涡轮机,将潮汐能转化为电能。涡轮机是一种从流体中提取能量的机械装置。潮汐流发电机利用流动水的动能为涡轮机提供动力,就像风力涡轮机利用风为风车提供动力一样。根据涡轮机的大小和潮汐流的位置,环境影响可能很严重。潮汐发电机的涡轮叶片缓慢旋转,这有助于海洋动物不被卷入系统中。

太阳能以及风能利用:在建筑顶部铺设太阳能板,可根据日照强度与太阳运行轨迹调节各角支架高度,从而最高效率地吸收光能。材料选用硅材质柔性薄膜太阳能电池,易与异形屋顶形式贴合。在岛屿四周建造类似的假山,假山上的太阳能面板,加上风力、水力和潮汐发电系统,可提供居民再生能源。在岛屿的四周建造高塔,塔顶伸出叶片,叶片上面设有太阳能和风能转换装置,收集能源以供使用。

水资源利用:在岛屿整体参考海绵城市设计,收集雨水并且储蓄。顶盖设置合适角度,使雨水流下并且被储蓄。在高塔下方设计管道,形成水母形状,包括水净化管道和杂质过滤器等,装置通过深入水体的管状装置吸附水中的生活垃圾与杂质,最后传输较为干净的海水到上方的水转换装置形成淡水。

垃圾处理系统:建筑通过底部的触须结构的摆动与负压吸附能力,从而实现对水体中的垃圾的收集。 之后,根据垃圾性质的不同,将其转化为不同的能源形式。通过催化剂从一些有机垃圾中直接获取能量,不仅可以为建筑提供动力,也可以满足阴雨天时的用电需求。一些可以回收利用的建筑材料,将其收集起来重新利用,用作对建筑本身的修复或补充。富含营养物质的有机垃圾,将通过有效的处理 后重新投入自然环境当中,供给水生生物营养物质。

此外,“漂浮城市”的水下部分将养育大量自然海洋浮游生物和植物,它们可以充分吸收分解居民生活产生的二氧化碳和废弃垃圾,并将之转换成有用的氧气和电力,达到“零排放”的程度,从而令“漂浮城市”成为一个高效率的生态系统。

刘峄:

地铁的士:同时运用了流轨、立体变轨和虫洞系统三种方式。借鉴血液循环系统红细胞供养的原理,采用以轨道带动小车的模式进行全程运输(流轨),再通过顶轨和车厢顶轴的衔接实现乘客的无缝换乘,同时为了保证运载有序高效地运作,整个流轨无人驾驶系统采用虫洞(虫穴系统)把主干道与分离式车站串联。通过虫洞,可以实现交通直接进入住宿区域,还可以实现整个地上,地下的交通运输网络化。

玉鼎:

设置种子库:种子的呼吸作用是储藏期间的主要生理活动,能否控制好种子呼吸是关系到储藏败的主要问题。影响种子呼吸的因素是多方面的,除了水分和温度这两个主要因素外,其空气成分,种子质量情况(成熟度、净度等)以及种子微生物等也是不可忽视的因素。实践工作表明,种子安全储藏要保持“干、冷、净”的状态。温度常年保持在零下18度以下,低温完全能够保障种子的质量。

设置数字资料库:具体来说,将PDF,JPG,TIFF等文件转换成大的高密度QR代码,然后采用Piql专有的胶片格式来存储这些高密度QR代码。

李科良、祝昌熠:

聚集地四周功能分区:以六边形聚集地核心为中心,从六个顶点延伸出六条运输通道,通道上部为道路(车辆等),下部为管道(淡水、废水、燃料、垃圾、电、光纤等)。该通道理论上与核心非刚性相接。通道之间则相间布设与六边形核心平行的板块与水道,水道用于通行,板块则用于安置基础设施,包括房屋、生活生产资源分配中心、医疗机构、教育机构和交通枢纽等。具体分配规则视实际情况而定。

沈锗聪、云欢敏:

对于中央核心建筑,我们的设想是将其作为一个遇到重大危害时,能自主脱离漂浮建筑,潜入海底,等待危害过后能重新建立人类海上栖居地,或者寻找新的海域建立人类海上栖居地的功能建筑。

核心区主体主要分为三个部分,核心区顶盖,核心区主体,以及海底蓄水电站。对于其外形和主体部分,我们采用六边形结构,计划分为六个区块,两个区块对外开放:“薪火·星火”博物院,“海底蓄水电站”控制中心与“海底旅馆”接待大厅。四个封闭区块:人类基因、信息、食物能源存储中心,重要机器设备存储中心,指挥控制中心,科研中心。核心区顶盖,长脊下凹,短脊上突,均向中心倾斜,整体中部低,四周高,雨水向中部汇集。中部设计雨水管道收集,存储并进化淡水,并且顶盖还可安装太阳能光板,为核心区日常提供清洁能源。其底部有蓄水电站与海底旅馆。海底蓄水电站是受到安吉“天荒坪抽水蓄能电站”的启发,我们将收集来的水资源,蓄集在这里。并且,在用电谷时将水抽到高位,用电峰时利用水的重力势能发电,以更好地调配能源。

“海底旅馆”就像一些“U型板”的中间层,外侧主要采用玻璃等透明材料,可以让人们体验随时随地身处大海的乐趣。由于要潜入海中,建筑整体需要经过密封处理,并且进行分模块密封设计,防止因部分漏水导致系统崩溃。

7月16号

第四天,“非常6+1”小组对明天要展示的内容进行整理,准备分以下八大模块进行展示。

1、背景及设计理念

由于温室气体的排放与厄尔尼诺现象等多因素的综合影响,全球气候逐渐变暖已成不争的事实。在《流浪地球》中,为了逃离难以生存的太阳系,人类建造行星发动机,驱使地球寻找新家园。若在未来,地球的陆地面积减小到不足以人类居住,我们该何去何从?

我们计划设计一种海上漂浮装置,它既能满足人类的生存繁衍,也可以在未来有可能发生的极端状况下,保留人类智慧结晶,它有其必要性和可行性。漂浮建筑将是许多国家应对自然环境变化的首选方式,一个具有应对极端状况能力的海上漂浮建筑也将是未来国家安全的重要组成部分。

它就是——“星火·薪火”海上栖居地。 “星火”,取“星星之火,可以燎原”之意,表示该栖居地随好比沧海之一粟,但其可以发展壮大,让人类族群持续繁衍、生生不息;而“薪火”,取“薪火相传”之意,表示该栖居地在毁灭危机下可以全力传承与保留人类族群乃至地球生命的智慧结晶。

2、海域选址

海域选址综合考虑潮汐、海浪、洋流、气候、地质、交通等因素,比如避免大浪频繁区域(在海浪的作用下产生上下颠簸现象,长期的摇晃可能影响海上漂浮旅馆的结构稳定)、寒暖流交汇处、台风飓风多发海域等,因此暂定选择赤道低纬度海域,如印度洋北部马尔代夫附近海域,此区域处于热带,无台风,海洋灾害少;同时降水丰富,能够提供淡水资源,冲淡海水盐度,低盐度海水对建筑侵蚀较轻;全年温度适宜,阳光充足,赤道潮汐水位变化小,海浪小,季风洋流为主,并且位于沿海大陆架,海底平坦,地质稳定;

3、总体结构

针对外围区漂浮结构如何实现上浮,我们采用半潜式浮箱结构,半潜式平台主要由上层工作平台甲板、提供基础浮力的浮箱和起支撑和连接作用的立柱三部分组成。浮箱、立柱及各工作件间通过钢结构直或斜撑连接。平台甲板位于水面以上,以减弱波浪冲击对船体稳定性的影响;浮箱位于水面以下以减小波浪对船体的扰动;材料方面,塑料工程材料的化学性质比较稳定,具有相对优越的防腐蚀性能与抗压能力,可以作为漂浮建筑的底面界面,在高厚度的塑料材料与钢筋混泥土之间做固定凹槽基础,在钢筋混泥上的调配上,需要防止氯离子的腐蚀,所以应控制氯离子在调配钢筋混泥上时的比例。对于核心区建筑,采用海底蓄水电站做排水,实现上层建筑漂浮。另外,在浮体表面应要涂抹仿生涂料,以减少海洋微生物附着的数量,可作为保护涂层。

施工方式:采用装配式结构搭建海上漂浮旅游度假村,预制浮箱生产,浮箱海面装配,模块化组装模式。半潜式平台工作原理可简单描述为在作业时将压载水注入浮箱中,平台下沉,大部分低于水平面以下以减小波浪干扰,并采用错巧定位或动力定位增强稳定性。完成作业后排空压载水,平台上升,在水面保持漂浮或航行状态。

4、中央核心区

定义:对于中央核心建筑,我们的设想是将其作为一个遇到重大危害时,能自主脱离漂浮建筑,潜入海底,等待危害过后能重新建立人类海上栖居地,或者寻找新的海域建立人类海上栖居地的功能建筑。

总体布局:核心区主体主要分为三个部分,核心区顶盖,核心区主体,以及海底蓄水电站与海底旅馆。其整体是一个六边形结构,计划分为六个区块,两个区块对外开放:“薪火·星火”博物院,“海底蓄水电站”控制中心与“海底旅馆”接待大厅。四个封闭区块:人类基因、信息、食物能源存储中心,重要机器设备存储中心,指挥控制中心,科研中心。由于要潜入海中,建筑整体需要经过密封处理,并且进行分模块密封设计,防止因部分漏水导致系统崩溃。

核心区顶盖:是长脊下凹,短脊上突的多坡面结构,均向中心倾斜,整体中部低,四周高,雨水向中部汇集。中部设计雨水管道收集,存储并净化淡水,并且顶盖还可安装太阳能光板,为核心区日常提供清洁能源。

核心区主体:是整个中央核心建筑最重要的部分。在平时,对外开放区域承担相关主题科普教育,蓄水电站以及海底旅馆的日常运营,科研中心承担一些基础的科研任务。在遇到重大危害时,核心区主体将自主潜入海底,保存重要的信息资料、资源设备,日常功能区域可以成为庇护人的一个场所,择机再上浮到海面进行栖居地的重新构建。

海底蓄水电站与海底旅馆:海底蓄水电站是受到安吉“天荒坪抽水蓄能电站”的启发,我们将收集来的水资源,蓄集在这里。并且,在用电谷时将水抽到高位,用电峰时利用水的重力势能发电,以更好地调配能源。“海底旅馆”就像一些“U型板”的中间层,外侧主要采用玻璃等透明材料,可以让人们体验随时随地身处大海的乐趣。

5、外围栖居区

整体形状:正六边形(除去一个同心小正六边形)。原因有以下几点,包括美观,便于链接,内角为120°,蜂巢,类八卦结构。

结构构造:以六条从中央核心区(正六边形)顶点延伸出的主干要道(要道上部为平坦道路,用以通行车辆等交通工具,下部为管道,用于运输包括淡水、废水、燃料、电力、光纤等物资)为基础,在要道之间布设等腰梯形板块(理论上随着主干要道的延伸,板块可无限布设)或水域(等腰梯形水块或窄水道)。水道用于加强各板块之间的联系,板块则用于安置基础生产生活建筑,包括居住地、娱乐设施、医疗机构、综合教育机构、能源产生装置、养殖场地、中转站、交通枢纽、码头和生产设备等。具体分配方式如图。

A:居住地,娱乐设施,医疗机构

B:综合教育机构

C:能源生产装置

D:养殖场地

E:生产设备

F:中转站,交通枢纽,码头

6、动力与交通系统

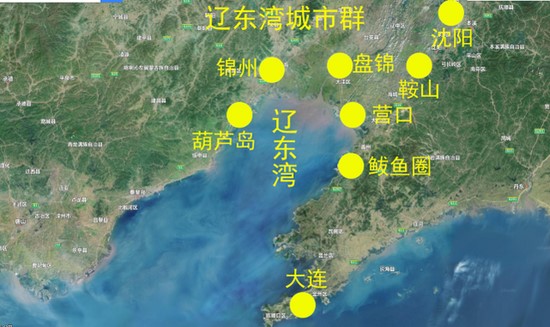

涡轮结构:

在岛屿下方四周设置多个涡轮,在平常时间段,这个涡轮结构主要作用是收集潮汐能,潮汐流发电机利用流动水的动能为涡轮机提供动力,就像风力涡轮机利用风为风车提供动力一样,潮汐发电机的涡轮叶片缓慢旋转,这有助于海洋动物不被卷入系统中。

在特殊情况下,岛屿中心部分会脱离岛屿,下潜到海中,涡轮结构转化为动力结构,通过岛屿储存的能量高速旋转,产生推力推动岛屿中心部分前进,以此应对不同的危机情况。

种植植物:

岛屿的水下部分将养育大量自然海洋浮游生物和植物,它们可以充分吸收分解居民生活产生的二氧化碳和废弃垃圾,并将之转换成有用的氧气和电力,达到“零排放”的程度,从而令岛屿成为一个高效率的生态系统。

太阳能:

在建筑顶部铺设太阳能板,可根据日照强度与太阳运行轨迹调节各角支架高度,从而最高效率地吸收光能。材料选用硅材质柔性薄膜太阳能电池,易与异形屋顶形式贴合。

风能:

漂浮式风机技术:适用水深广、机位部署更加灵活、可在岸上完成整体组装、海上施工安装便捷、可完全拆解与迁移、可搭载更大功率风电机组。

交通:

整体规划:在整座城市中心修建一座交通枢纽,再从中央核心地区(六边形的中心)延伸出六条主干线到六个顶点,以保障漂浮城市各区域的连通性,再在中心建筑(内部小六边形)和整座城市外围修建两条闭合支干线(内环和外环),最终形成一个完整的放射—环形组合式交通系统。

具体布局:在主干线和支干线上部铺设平坦道路,以供电动车行驶,为了避免道路拥塞,任何需穿越中心区域的车辆需通过内外环路绕行。同时在所有的路线下方铺设新型公共交通系统——地铁巴士,采用轨道带动小车进行全程运输,总站设在中心区域,并分别在六边形的六个顶点设立一个具有相同构造的分站,为以后漂浮城市的交通系统扩建奠定基础。同时在整个城市的各个功能区域建设分离式车站,小车通过立体变轨可从地下轨道脱离进入分离式车站,乘客可前往分离式车站搭乘。同时为了整个流轨无人驾驶系统的高效运作,将会用虫洞(虫穴系统)把主干道与分离式车站相连。

注:为了环保和节约能源,油车被禁止驶入漂浮城市。

7、可持续发展理念

“火把”多功能照明装置

设计一个多功能照明装置,由于其独特构造而具备收集淡水与能源等功能。该装置与普通照明装置的区别在于该装置是一种一体化类花装置,主要照明结构安置在花朵中心与花杆上。花瓣铰接在花杆上,可绕铰链旋转,其边缘安装太阳能板用于收集光能,主要供给自身消耗。白天灯光关闭,花瓣完全打开,夜晚灯光打开,花瓣闭合。如遇下雨则旋转花瓣使其呈现更倾斜的角度将雨水收集到花瓣根部并沿花杆向下运输(可以利用其重力势能),最后与盈余能量汇集在中央核心区下部的蓄水电站,经过处理供给全岛。且该装置可大可小,大可适当减小花杆比例设计为灯塔,小可设计为路灯。这样既可以缓解淡水和能源的不足,符合可持续发展理念,又没有舍本逐末,且不失美观。

在灯塔下方设置水母触须一样的结构,包括水净化管道和杂质过滤器等,装置通过深入水体的管状装置吸附水中的生活垃圾与杂质,最后传输较为干净的海水到上方的水转换装置形成淡水。

另外建筑通过底部的触须结构的摆动与负压吸附能力,从而实现对水体中的垃圾的收集。 之后,根据垃圾性质的不同,将其转化为不同的能源形式。通过催化剂从一些有机垃圾中直接获取能量,不仅可以为建筑提供动力,也可以满足阴雨天时的用电需求。一些可以回收利用的建筑材料,将其收集起来重新利用,用作对建筑本身的修复或补充。富含营养物质的有机垃圾,将通过有效的处理 后重新投入自然环境当中,供给水生生物营养物质。

海绵城市

外围区域主要以浮箱结构为主,方案通过在浮箱路面设置雨水缓冲净化、疏导排放系统,在浮箱内设置雨水回收储存系统,解决快速城市化背景下洪涝灾害频发、雨水资源流失严重等问题,实现海绵城市功能。基于浮箱的天然结构优势,对以浮箱为主的平台搭建主体及相关配套设施进行如下设计,以实现雨水疏排和调蓄两大功能需求。

(1)雨水缓冲疏排系统

方案利用海洋漂浮城市浮箱的天然结构优势,计划使用生态砼,即植被混凝土,全面代替土壤。该材料在保证结构强度的同时,具备环境友好性、生物兼容性和较强的水保持性,可在其表面种植植被。将生态砼材料直接用于预制混凝土浮箱顶层浇筑,并在上层人居空间建设中采用聚氨酯透水地坪建设行人步道,采用透水混凝土路面建设非机动车道,以实现海洋漂浮城市平台表面透水材料全覆盖。

(2)雨水调蓄净化系统

方案利用海洋漂浮城市浮箱天然材料优势,在浮箱顶部浇筑导水沟渠,将雨水引入综合管廊上部设置的雨水缓冲系统从而进入浮箱内部悬吊综合管廊的雨水调蓄仓。该雨水缓冲系统主要由生态砼和天然植被构成,常以植物滞留槽、下凹式绿带和集料储水沟等形式呈现,配设相应安装设施,如护土筋、挡水石等,来削弱雨水的下流速度,区域内生态砼浇筑时设置孔洞以提高引水效率。

核心区主要通过顶盖向中心汇集雨水,利用海底蓄水电站蓄水。基于水能转化为电能原理,利用高度差将水流引入水轮机,通过水轮转动驱动发电机发电并完成蓄水,并且利用浮力原理实现在必要时全结构下潜。

自循环

整个栖居地有较完善的功能与布局,可以使整体自主运营

较高的垃圾、废水等的再利用率

农业与牧业的临近布置

8、展望:

如此宏伟的想法,单靠这两天我们的简单讨论,“星火·薪火”海上栖居地还是难以达到我们预想的目标,我们希望:

1.该栖居地的外围栖居地可以沿着固定的规律(如等腰梯形板块)扩展,不断生长,增加其面积,拓展其功能。

2.该栖居地可以通过主干要道或周边浮岛结构其它同类型的栖居地连接,“团结就是力量”,为生存与传承贡献更大的力量。

7月17日

今日所有创造性设计小组开展了中期展示,旨在获取老师与助教的点评与建议,以便更好地完成任务。

我们作为第一个展示的小组,将前几日构想出的海上漂浮结构浓缩在一张A1纸上,经过组员的讲解,老师向我们提出了以下看法和建议:

1.我们专注于创造性,在虚构未来的背景下来选取功能,还需要考虑功能是否合理,包括长期运行和维护以及中央核心区的逃生,技术上的难点,连接与制作方式等,要找寻现实中存在的参考

2.希望我们要考虑功能和目的的联系性

3.我们的方案计划考虑利用多种能量,想做到面面俱到,但还是要有所取舍,选用好

的、效率高的

4.对于海域选址还需要斟酌,例如抗风、抗浪问题的解决方案

助教的点评汇总如下:

优点:名字非常有意义;独特且有前瞻性的放生结构的设计与运用;可展开的多功能花朵设计

缺点:用电峰谷值时的高水位蓄水法有待进行更深层次的思考;对于大环境背景的确认以及设计的结构的功能不明晰;结构也缺乏稳定设计,结构的漂浮设计仍处于初步设计阶段;关于基因库以及可沉底设计进行一些取舍

总而言之,我们组创新设计有余,基础细节不足,希望未来的几天可以完善方案,提高其可行性与合理性,并适当取舍创造性设计

7月18号

今天我们根据昨日中期展示中指导老师与助教提出的意见,改进了我们设计的海上漂浮结构,并开始模型的制作。我们分成了两部分,一部分进行中央核心区与外围栖居区的框架制作和中央核心区的主体制作,他们用裁剪木条后粘接成大小两个正六边形,并用白纸覆盖,小的作为中央核心区的底层,大的作为外围栖居区的板块,并开始搭建中央核心区的多层架构;另一部分则考虑外围栖居区的功能部分与标志建筑的设计与制作,用折纸表示房屋,用木条粘接成码头……

7月19号

小组今天的任务主要是模型制作,小组分工制作结构基础模型,核心区结构模型,风力发电风车模型,“火把”照明装置模型,生活区小建筑物模型等。

另外小组还将海上栖居地的可行性研究深化,讨论功能分区合理性,栖居地能源动力来源,并且有取舍的设计期末展示的内容,在此过程中ppt制作也同步进行。

7月20

今天我们小组继续进行模型的制作,包括中央核心区的美化(糊纸与上色),“火把”照明装置模型的构件与完善,功能区标志建筑的制作与上色,展示底板的上色,以及其他一些细节部分(集装箱,桥梁,树木等)的设计制作。

除了模型之外,我们继续修改了方案中的不合理处,优化了外围功能区的分布设计与搭配组合,开始了终期答辩PPT的制作。所有任务都在有条不紊地进行。

7月21号

今天我们小组完成了模型的制作,对所有部分进行上色完善,绘制了道路,用文字标志了不同的功能区,还有其他标志建筑(医疗机构,工厂,牧场,码头)的制作与布置,添置了树木、桥梁、“火把”照明装置等小型装置,最终完成了我们小组模型的制作。

除了模型之外,我们继续优化了方案中的不合理处,选出终期答辩人,并对初版终期答辩PPT进行了讨论与修改,主要是与答辩人商讨,与做出的海上结构模型进行呼应。本次创造性设计所有任务按时圆满完成,期待明日的终期答辩。