8月31日,我们对方案进行了全面分析,并于当日上午提出了鲸落模型、填海造礁、工厂工业废料净化、贝类稀释重金属元素等共计10个解决方案。下午,我们对这些方案逐一进行了论证,认为鲸落模型难以抓到重点,海底隧道计划并不能体现人与自然和谐相处……因此,我们最终确定了环境保护与生物共生居所的大方向。随后我们对方案进行了细化。经过查证,我们了解到我国南海由于今年来的大规模开采已经产生了不容忽视的污染。同时我们也注意到一种易危贝类生物——砗磲。它在幼年时由人工在岸上培育,成年体投放入海。这种贝类能够与珊瑚共生,其中的虫黄藻还可以进行光合作用。此外,还有很多鱼类将这种贝创造成的环境作为自己的栖息之所。根据这几方面,我们将建筑地点定在南海大陆架处,主要功能为培养砗磲和净化环境。最终由于时间原因,我们约定每人为构筑物设计两个功能区,于9月1日上报交流,进行进一步讨论。

经过一天的讨论,小组的每一位成员都感受到了思维碰撞产生的火花,并因此接触到别人的精妙思想,获得了提升。同时,小组的方案也在逐轮讨论中得以深化。

9月1日。经过昨天一天的讨论,我们对方案已经有了初步的把握,并回去设计了自己认为重要的两个功能区。分别记录为:

1. 预留有升降井以供科研及检修人员进出。

2. 有护栏,防止游客误入。

3. 拥有大型藻类附着在网格状架子上。

4. 利用波浪的冲刷,在建筑中做一些改进以满足环保功能。

5. 建筑分区构想。例如分为五角星六个区块,每个区块有不同物种生存。

6. 有反射板一类的结构以调解阳光量。

7. 建筑材料需满足环境友好。

8. 由于海水酸化,加之最新的“蓝碳”概念,在建筑物周围可以点缀以浮游生物笼和藻类。

9. 有监听站,能采集海洋生物的信号以及分析当地噪音。

10. 卫星城的结构。在主体结构之外有附属构筑物,起到采集数据和缓冲的作用。

11. 设立能源站以满足各种仪器的能源需求。

12. “海洋垃圾桶”垃圾收集。

经过对这些构想的逐一论证,我们认为该构筑物的科研和数据采集功能能够精简,因此也能减去能源站的设立。由于大型防护网可能干扰当地正常的生态,不应该出现在设计中……因此,我们最终将功能减少至8个。

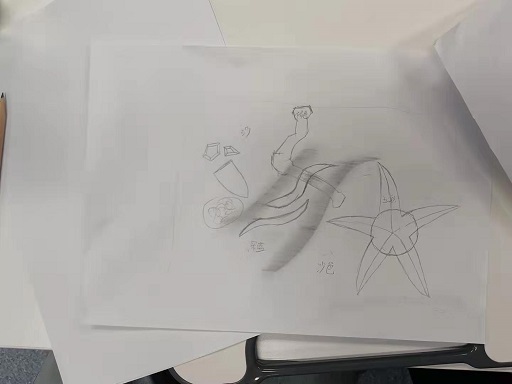

下午,我们着重解决建筑外形的问题。为了实现其结构与功能的一体化,我们从海星、树木根系等获得了灵感,经过多次改版后设计出如下图所示的建筑外形:

其基座处用沉桩和海床牢固连接。主体用钢桁架,并设立外部保护层以供珊瑚虫生长。上面的树状结构拥有许多分支,能够在尽量不影响采光的情况下提供更多的利用空间。顶部平台设立有各式传感器,在实现多功能的同时也能实现更加轻便的维护方式。

最后,我们讨论了展板的排版方式以及场景的布置方式。

经过了一天更深入的了解与交流讨论,我们组更深入地了解了彼此的想法,也更拥有了团队的默契。此外,在查资料时了解到的各种神奇的海洋生物也令我们啧啧称奇。

9月2日,我们讨论了建筑的命名。其中,付晨阳同学的提案:南溟之“恕”博得了全组关注。标题从《庄子》中得到灵感,又吸收了儒家文化。“恕”与“树”谐音,既表现了我们的建筑外形——树,也体现了人与自然的和谐之道——人若想要得到自然的回馈,也需要像爱自己的种族一样热爱自然。该名字以全票成为我们建筑的名字。

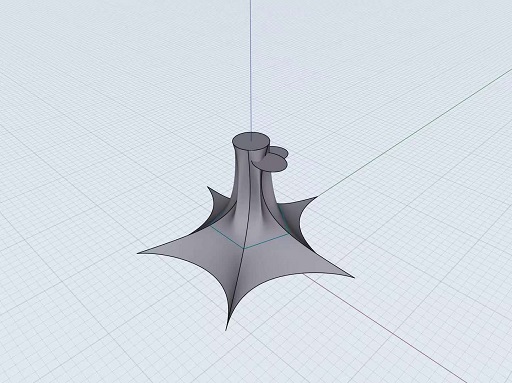

随后,我们初步在计算机中建立了骨架的模型,经过多次调整后确定参数为底部根系半径15m,连接处5m,顶部2m,构筑物总高15m,如图所示:

随后我们着手开始设计展板排版。上午初步确定标题在上侧,左侧为建筑灵感来源与设计历程,中间为建筑主体概念图与区块介绍。右侧为功能设计的排版。如图所示:

下午,在领到A1纸张后,我们依据上午的方案快速在其上绘制了草图,由龚哲同学绘制建筑的主体部分,付晨阳同学绘制南海目标区域的地图;汪雨青、陈垚洁、陈思愉、叶登琳同学负责展板字体的敲定与制作;鲍新源、袁保财同学负责其中插图的绘制。至下午5:00,已经初步完成了工作。

经过当天的小组分工协作,同学们凭借他们的团队协作能力克服了许多困难,面对多种设计方案,能够在短时间内做出了决策。这无疑极大地锻炼了我们的能力。在字体的制作和图像的绘制中,我们也对团队配合有了更深的理解。这个团队尚在磨合,但我们相信自己一定能做出令人满意的成果。

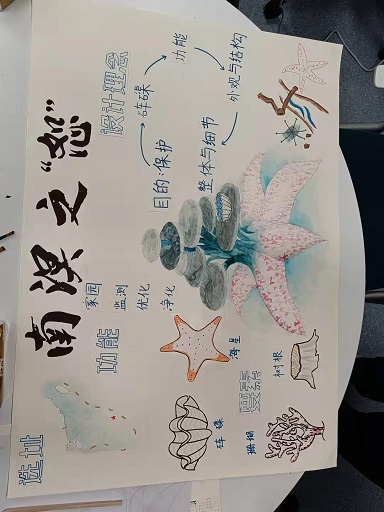

9月3日,我们进一步进行展板的制作。具体工作有:贴标题书法、剪贴副标题字体、插图涂色与粘贴、思维导图的设计等。由于我们得知由于老师明天没有时间,今晚需要进行项目的终期答辩。因此,下午由付晨阳同学进行讲稿的书写。展板成品展示如下:

在下午,我们初步讨论了主体结构如何搭建以及如何对我们的设计进行3D建模的改进,同时也尝试制作了主要柱子的六边形框架。

晚上6:30,李育超老师前来教室进行中期检查。我们也就自己的设计方案、设计思路、设计功能等对其进行说明。通过此次交流,我们与老师充分交换了意见,了解到自己的设计需要更加大胆的设想,对“砗磲”这一主题也需要更多的针对性。检查结束后,同学们在教室里更深入地探讨了模型的构建,随后结束了一天的工作。

今天是课程中一个重要的日子,也标志着我们的项目进程取得了阶段性的胜利。因为自己的方案在一定程度上获得了老师的肯定,同学们也表现出了更强的积极性。经过紧张的一天,我们19-2小组相处的氛围更加融洽。面对挑战,我们也能够以更加从容的姿态去准备。

9月4日,经过昨天一晚的思考,我们对修改方案都有了自己的思考。于早上9:00到达教室后,同学们开始了新一轮头脑风暴。通过这一轮重新讨论,我们总结出以下几点,按照逻辑上的先后顺序列出:

1. 砗磲的繁殖方式是“无线广播”繁殖,即一只砗磲向海水中释放精子,同时刺激其他砗磲释放卵子。当精子和卵子相遇时即可受精,且同一只砗磲的精子与卵子结合后不具备生成新个体的能力。因此幼体成活率极低。根据这一条信息,我们认为放置砗磲的平台需要具备吸附精卵的功能,以此提高砗磲的受精成功率。

2. 幼体诞生后需要有地方培养。因此底座处需具备能培养幼体的功能分区。当幼体成熟后能够转移到平台上。

3. 我们认为砗磲不能一直待在我们的构筑物上,否则平台无法重复利用。因此,底座应该设计成模仿海星的可行走触角设计。当运动到适宜投放砗磲的地方,则平台脱落,培育出的成年砗磲回归到自然界。

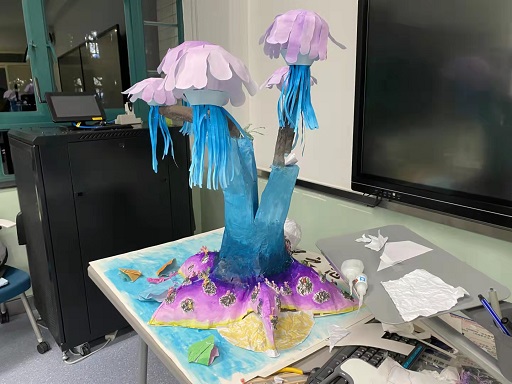

4. 为了方便平台脱落与移动,其外形需要设计成水母状。既能对砗磲进行良好的保护,也能方便其在海水中漂动。

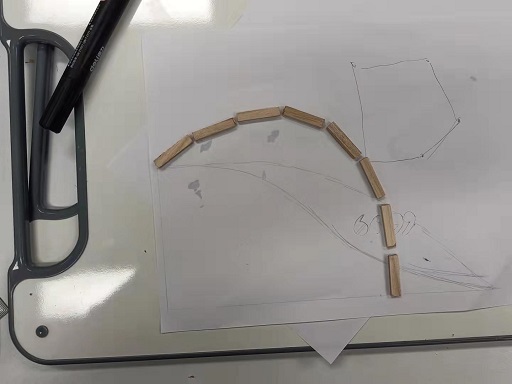

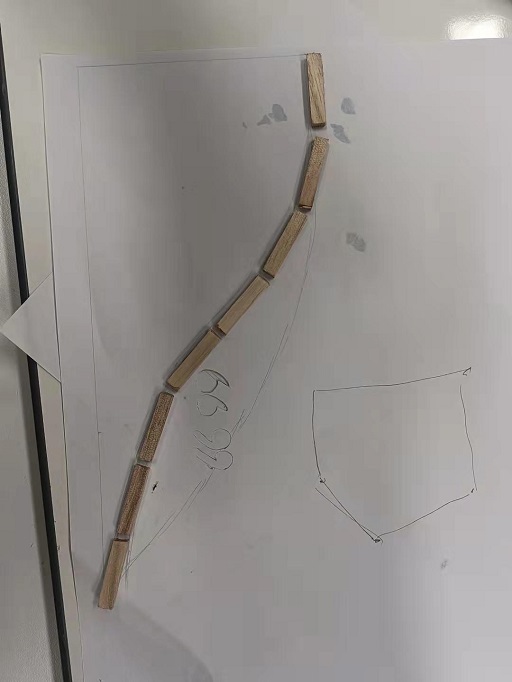

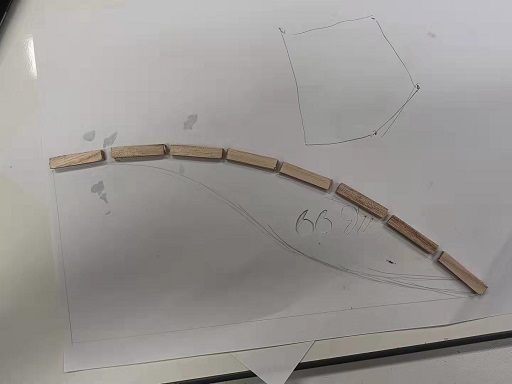

在提出以上几点以后,我们开始着手搭建建筑结构(图为腿部龙骨的轴)

由于我们注意到海星移动时腿部的移动姿态各异。为表现其动态,我们将五条腿分为三组。其中第一组为运动时蜷缩的后腿,第二组为伸展的前腿,第三组为正常状态下的腿。

今天同样是一轮激烈的思维碰撞。经过又一天的相处,我们都已经明白了,团队协作的优势在于集中大家的智慧,更多发现问题的视角,更多思考的方式。今天,在一些具体问题的思考、设计、解决中,我真正感受到了团队的力量和乐趣。当老师指出我们的问题时,大家一开始确实一筹莫展,但最终我们都凭借自己的脑洞基本上解决了主要矛盾。现在悬而未决的问题在于主干部分的搭建。相信经过一晚的思考,我们一定能在明天解决这个剩余问题。

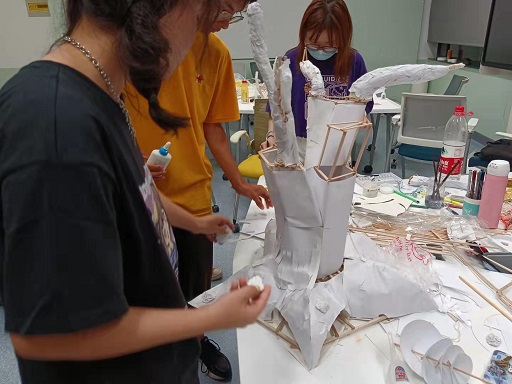

9月6日上午,我们着手准备主体结构的最后搭建以及周边装饰物的制作。经过商议,汪雨青同学和鲍新源同学通过用硬纸板搭建包络面的方式攻克了一个巨大的难关——海星爪的蒙皮。同时,陈思愉同学完成了水母平台的上色。另外,借鉴其他小组制作珊瑚的方法,我们计划通过A4纸浆粘结成珊瑚礁,再用棉线编制三股麻花制作顶部的珊瑚。其中,叶登琳同学和陈垚洁同学负责三股麻花的编织。

下午,麻花编制大致完成,另由龚哲和陈思愉同学负责后续制作以及上色。同时,五个海星触角部分完成了蒙皮工作。

晚上,由付晨阳同学完成了另一个难关——主体结构的搭建。三个倾斜的六面体组合成我们需要的大小,往上伸展分叉,再向外连接水母平台。至晚上8:00,主体部分的蒙皮也宣告完成,明日所需完成的任务为构筑物的上色和周边内容的粘贴。

任务临近完成,我们都感受到了成员间默契的力量,对剩下来的相处时光也感到弥足珍贵。

今天,9月7日,是模型制作的最后一天。自早上9:00来到教室,小组的每个成员都即到即坐,开始了最后的冲刺。我们同样采取双线并行的工作方式。上午,我们的一队完成了构筑物主干以及枝条的所有蒙皮和部分上色;二队完成了15分钟讲稿的草拟、资料补充和书写。下午,一队完成了所有枝条的涂色,二队完成了ppt框架的制作,大致完成了基于现实模型的新3D模型的建立。晚上,经过一夜鏖战,我们的模型搭建完成,新3D模型也宣告建立完毕,同时ppt也已经初具雏形。

明天需要做的任务:模型微调,3D模型渲染以及镜头动画的制作,ppt成稿制作,各项结课材料的收集。

9月8日,今天是展示前的最后一天,也是所有工作收尾的时候,早上9:00,所有组员都准时来到了教室,对一切的工作进行收尾。模型的制作在昨天已经基本完成,我们今天把一些小的装饰物点缀到模型上,使得模型的更具有整体性,这项工作虽然简单但是也容不得马虎,我们细心的比较了点缀物在不同位置的效果,最后在再三的比对后选择了最好的一种点缀方式,感觉完成会对模型又增加了很多的整体性。

在模型的问题解决后,就是一些关于明天展示的工作,首先是PPT的制作,PPT的制作是一项非常重要的工作,它决定了听众对我们的模型和整体思路的理解的程度,在多次的修改,调整之后,我们终于完成了对PPT的制作,相信它会给听众一个满意的效果。还有一项困难的工作就是3D模型渲染以及镜头动画的制作,它的效果是非常直接和明显的,这就更需要我们花更多的时间去打磨和设计,在经过同学们的多番处理以后,成功的做出了一个合适的3D模型。

今天的工作也是零碎和困难的,在我们组员的密切的合作之下,成功的完成了工作,这也预示着我们的创造性设计课程基本结束,也希望我们明天的展示可以取得圆满的成功。